見えない2本のラインに注目するとラグビー観戦はもっと面白くなる

ラグビーのフィールドには、ゴールライン、22mライン、10mラインなどいくつかの線が引かれていますが、観戦するときに注目すべきなのは、ゲインラインとタックルラインです。

ただ、この2本のラインは、フィールドには引かれていないので見えません。

あくまで戦術上の目安となるラインだからです。

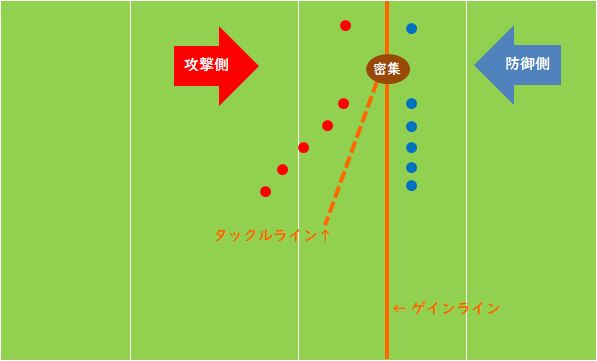

攻撃が成功したかの目安になるゲインライン

ゲインラインとは、プレーの起点からゴールラインと平行に引いた線のこと。スクラムやラインアウトでボールを投げ入れるところや密集(モールやラック)となっているところがプレーの起点です。

ラグビーで得点するには、ボールを前に運ばないといけません。

ところが、パスは後ろにしかできません。

パスをすることは、ボールをゴールから遠ざけることになるのです。

なのに、なぜパスをするのか?

それは、パスでボールを後ろに下げた以上に、ボールを持って前に走れると考えるからです。

「パスで下がった以上に、走って前に出たか」。

この基準となるのがゲインラインです。

例えば、最初のパスでボールを5m後ろに投げたとします。

その次のパスで、さらに2mバック。

すると、この時点で7m(5m+2m)ボールが下がっていることになります。

そこでパスを受けた選手が相手を抜いて10m前進したとします。

7m下がって、10m前進したので、差し引き3mの前進。

ゲインラインを3m突破したということになります。

起点よりもボールが前進したので、この攻撃は成功。

こうした攻撃を続ければ、やがてゴールラインに到達=トライとなるわけです。

ただ、そんな簡単にゲインラインを突破できません。

ゲインラインを越えるには、その前にあるタックルラインを突破しないといけないのです。

攻撃側と防御側が接触する線がタックルライン

攻撃側の選手と防御側の選手が接触すると想定される位置がタックルラインです。

攻撃側がパスをしているときに、防御側は前に出てきます。

パスの回数が増えれば、それだけ防御側が前に出る時間も増えます。

このためタックルラインはパスの回数が増える外側に向かって斜め後ろに伸びる形になります。

このライン上のどこかで攻撃側の選手と防御側の選手が接触することになります。

攻撃側の最初の関門はココ。

このタックルラインをどのように越えるかが問題です。

- 力ずくで突破する。

- ステップで相手をかわす。

- すれ違いざまのパスで抜く。

どうやってタックルラインを越えようとしているのかが見どころ。

タックルラインを越えることを「ウラに出る」といいます。

スタジアムの歓声も上がるのも、この選手が「ウラに出た」ときです。

抜けた!って瞬間ですね。

ただ、ここからがその次の戦い。

防御側は、タックルラインを突破されても、ゲインラインを突破されないように守ります。

これを二線防御といいます。

抜けてきた攻撃側の選手をカバーディフェンスに入っていた防御側の選手がタックルで仕留める。

今度は防御側の見せ場です。

強いチームは、この二線防御がいいんですね。

ウラに出られても、簡単にゲインラインを突破させない。

さらに、ゲインラインを突破されても、トライまではさせない。

トライにならなくても、見ごたえのある攻防が繰り広げられます。

試合を見るときは、ゲインラインとタックルラインに注目してみてください。